外公教會我看淡生死名利

外公死了之後,我們家便無人從政。

這是一個嘗盡政治冷暖的家庭,直到我二十歲參加黨外運動。疼愛我的二舅從美國飛回來怒責我,問我,要走上外公的後路嗎?

我辭去律師事務所及中國時報主編工作,為林義雄太太等人助選,一毛錢收入都沒有。母親痛責我,我回答她:「錢不重要」;結果除夕,我每吃一口肉,夾每一道菜,媽媽就諷刺「妳不是說錢不重要嗎?若不是錢,這些食物打哪裡來?」

第二天,媽媽上班,我找來搬運公司,收拾私人衣物,離開我與母親僅緣分不到五年的家;從此將近半年,斷絕母女關係。直至媽媽找了我的好同學徐履冰,上山看我住在一個十坪大的小套房,媽媽大哭,只說「我不是趕妳走,我只恨妳為什麼參加黨外,妳不怕被關,毀了妳的一生嗎?」

一九八六年我出國讀書,全家從此才鬆了口氣;一九九五年,我再回國從政,臺灣已走上民主,再也沒有人需要為自己的理念付出坐牢或失業的代價;我的家人,才與我和解,然後漸漸以我為榮。

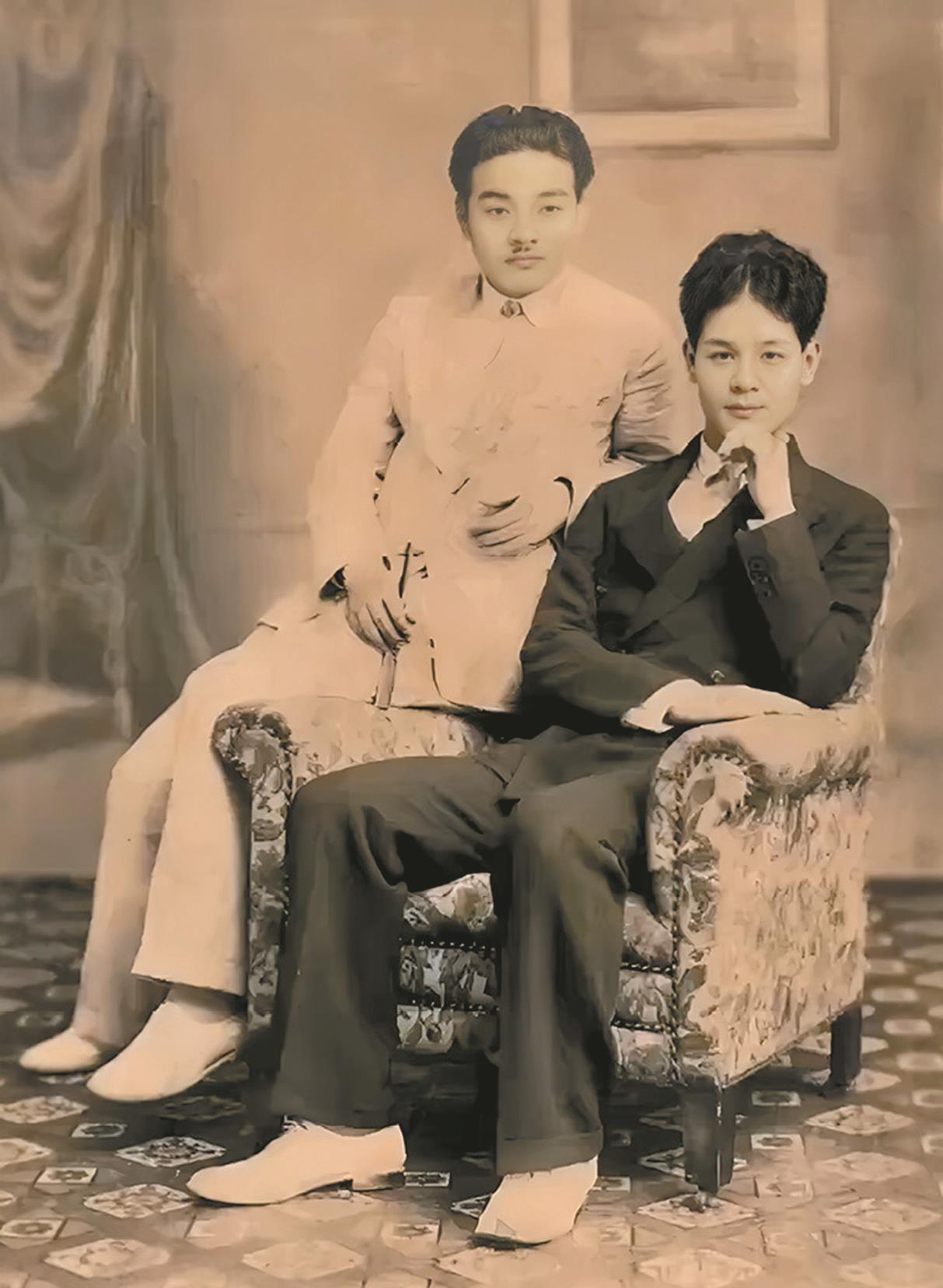

在外公的家長大,他的人生一直是我追尋的答案。

我的博士論文原主題即是研究二二八屠殺,從二二八、南京大屠殺、左宗棠屠城回人、納粹大屠殺,接著以色列殺巴勒斯坦人……我的研究原本從恨開始,卻在寬恕中結束。當我閱讀愈多歷史時,我發現屠殺是一個多麼容易不斷循環的悲劇;屠殺是歷史上國族統治者為統治失敗鞏固政權的手段,歷史上層出不窮。

我在外公所遺留的人生悲劇中,從此竟與他走上不同的路,我不願步他後塵,從一個民族主義,逃向另一個族群主義。 於是,瞬間,在這個高喊民族族群部落主義的時代,我也成了無法落根的種子。

一九九五年施明德主席主張「族群大和解」,民進黨與新黨在國會中應依公共政策共同合作,在野黨才能制衡國民黨;民進黨基層群情譁然。

我並非權力核心,事先不知情,在電視台錄影時才被TVBS創辦人邱復生告知此事,邱還問我:「施明德是不是瘋了?」

我笑一笑,沒回答。接著上了張雅琴主持的TVBS晚間新聞接受特別專訪,我一個字一個字說出令民進黨群眾難以置信的談話,「我支持大和解;這個國家不可能永遠一群人恨著另一群人,二二八的屠殺是蔣介石派來的政府統治失敗,先形成官逼民反,接下來族群械鬥,民眾革命,才有後來其部隊清鄉形成的悲劇,它不是集體外省人的責任。」

我含著淚說著以上的話,腦海裡想著我那孤獨、彎曲背躬的外公身影。

是的,我親愛的外公,我身上留著你的血液。你的偉大與你的潦倒,你的時代與你的痛苦,一一收在我的心中。我未曾忘懷。你吐血那年五十歲,我從五十歲之後書寫的書籍版稅皆全數捐出,追隨你一生相信的社會公益及人道主義。

我無法還給你具備尊嚴的晚年,但我同時願意繼承獨特的熱情、慷慨與勇氣;我相信,愈愛你的人,瞭解時代愈深,也愈願意寬恕這一切。

「大和解」事件之後,我與施明德紛紛成為當時黨內過街老鼠,他成為「坐牢廿五年的臺奸,我則成為北港香爐。」我個人並不太在意,尤其想想施明德還為臺灣民主坐牢廿五年,判處死刑兩次!我只為臺灣遺留的族群之恨,而震撼。

外公過世後,我常常一個人在臺中大院裡轉來轉去,日本式的木條柵欄擋不住不幸一點一滴地侵蝕這個家庭。外公生前在院子種下仙人掌,蒼勁依舊,可是主人早已枯萎,不論他的軀殼還是生命毅力。另一棵夾竹桃,被二舅舅某個暑假狠狠砍了;他說這是一棵含毒的樹;好像說著外公正巧碰上的時代。

他的人生種子落在明治後期,二戰期間,中國與全球的革命風潮改變了所有理想的知識青年。在人類時代的劇本裡,我的外公注定得扮演漂浮的種子,正如張愛玲的句子,沒有早一步,也無法晚一步,剛巧遇上了往前往後都沒有退路的臺灣人命運,除非他願意出賣自己。

二二八時,他等於已經死了一次,但他逃掉了;接著,在一切的棄絕中,祖國、家庭、身分、情感……所有的棄絕皆發生後,他的軀體棄絕了他。他死的時候五十七歲,只比現在的我小十歲。

外公悲愴的晚年,給了我對生命及從政時期奇特的啟示。當我覺得為了權力或生存已不忠於自己的心時,千萬不要逃,不要投降,不需躲避。該來的,讓它來;該離去時,勇敢地離去;人生不用拖泥帶水。

(摘自時報出版《如此歲月,如此幸福》;更多精彩內容請免費下載《翻爆》APP)

-164514.jpg)